14

04

2012

Há poucos meses começaram as obras de requalificação do Largos Mouzinho de Albuquerque e Manuel da Costa e demais arruamentos vizinhos. Obviamente, a primeira coisa que fizeram foi cortar os plátanos que faziam sombra ao chafariz do Largo Mouzinho de Albuquerque. Por volta dessa altura, a Câmara Municipal de Sintra teve o cuidado de afixar nas portas dos prédios de toda a zona um plano de alterações de trânsito. Algumas ruas estariam cortadas durante os três meses que duraria a obra. Os três meses tornaram-se quatro, depois cinco e agora que findamos o sexto, quase adivinhamos que o oitavo não é de todo descabido.

A nossa rua não fazia parte do plano de corte de trânsito mas, apesar de ser rua de sentido único, não hesitaram e cortaram-lhe uma das pontas. Alguns dias apenas para fazer a ligação ao largo do Palácio, julgámos. As semanas foram-se passando e nada. A rua está cortada porque não se terminou ainda de asfaltar um troço com uma dezena de metros.

Entretanto, a sinalização foi sendo alterada, talvez para criar a aparência de trabalho de qualidade. O sentido único à entrada da rua foi substituído por um sinal de trânsito proibido excepto a moradores. Claro está que numa rua com oficinas e escritórios, ninguém faz caso disso. Depois acrescentou-se um sentido proibido, a que se seguiu um alerta para rua de dois sentidos. Entretanto, o camião do lixo continua a ter de fazer marcha-atrás umas centenas de metros sempre que faz a recolha, por não haver espaço para a inversão de marcha.

A nossa modesta colecção de sinais

Nenhum destes sinais tem cadastro e, portanto, não existem legalmente. Para além disso, se se trata de sinalização temporária, deveria ter fundo amarelo e não branco, para identificar claramente que são excepções. Temos uma bonita colecção de sinais à entrada da rua, que se anulam uns aos outros, dispostos como se fizessem parte de uma exposição de arte moderna, mas o raio da obra não há meio de terminar.

8

04

2012

Para além das consoantes desaparecidas que nos obrigam a ler três vezes o mesmo ou a pronunciar as palavras com sotaque sul-americano para lhes perceber o sentido, mais alterações estão na calha. A supressão dos acentos, com a desculpa de que o contexto permite perceber se há ou não vogais abertas é infeliz. Muitas vezes lemos a frase até ao fim para decidir se a primeira palavra é uma ou outra. Novamente, é mais fácil abrir as vogais todas e esperar que o sotaque português a imitar brasileiro não se note muito. Ainda hoje estou para decidir se deva ou não abrir a primeira vogal em “Para o carro!”, uma legenda que apanhei de relance na televisão.

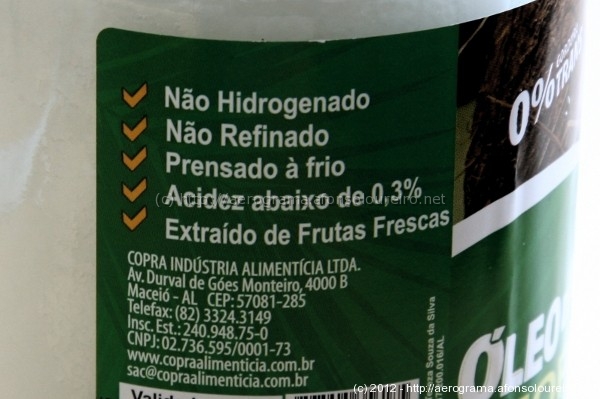

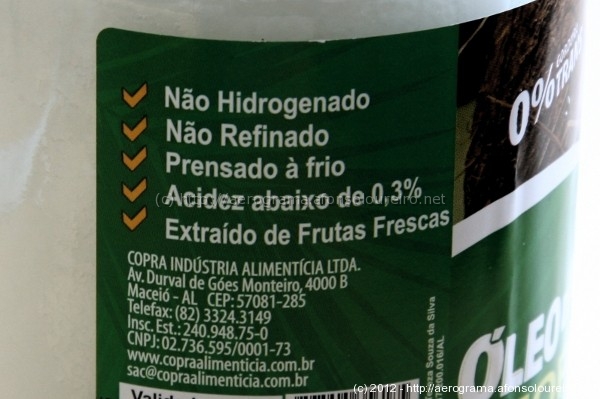

Prensado a frio

Para evitar tais confusões, suponho que o próximo passo será acabar com todos os acentos. A justificação vai ser a mesma, simplificar, facilitar, escrever como um imbecil porque há imbecis que não sabem escrever. E, entretanto, vender mais dicionários com a versão corrigida do acordo ortográfico.

Para os que, como eu, têm vontade de arrancar os cabelos com o acordita que nos tentam impingir por decreto, e para os outros que a acham o suprassumo da barbatana, aconselho a leitura do artigo Essa sinistra guilhotina, do Professor Doutor Fernando Paulo Baptista. De seguida, se não o fizeram ainda, assinar a ILCAO.

5

04

2012

A Bretanha fica no canto noroeste de França. Tem língua e costumes muito próprios e é conhecida principalmente pelas bolachas de manteiga e servir de cenário às aventuras de Astérix.

As bolachas de manteiga são uma natural extensão do principal produto bretão, a manteiga. Esquecendo que não se trata de um arquipélago, pode-se dizer que a Bretanha está para a França como os Açores estão para Portugal. Por todo o lado há vacas. Leite, manteiga e natas são produtos omnipresentes por estas paragens.

Costa da Bretanha

Não havendo bolachas suficientes no mundo para absorver tamanha produção, os bretões aproveitam qualquer pretexto para introduzir uma generosa porção de natas, manteiga ou ambas em qualquer prato e, em caso de não haver oportunidade, consomem-nas assim mesmo, à colher. Já dizia a minha bisavó que comer sem pão é comer de lambão.

Depois de conversar um pouco sobre hábitos alimentares e, especialmente, sobre o costume que os bárbaros cá do sul da Europa têm de usar azeite, descobri que uma sopa apreciada por muitos é engrossada e temperada com natas e manteiga. Faz-me lembrar a sopa de natas finlandesa, que faz todo o sentido quando se pensa no clima do país. Talvez esta sopa que só consigo imaginar como gordurosa tenha também justificação no clima da região. Chove muito na Bretanha e talvez esta seja uma forma de impermeabilizar o corpo através do estômago.

28

03

2012

Num artigo anterior persegui Camões à distância de cinco séculos em busca de uma eventual inspiração telúrica para o monstro Adamastor. Pouco usei para além de algumas estrofes do próprio poema, de uma paráfrase da Odisseia de Homero e de um catálogo bastante incompleto de erupções históricas.

Encontrei mais do que julgava. Homero descreveu o Estreito de Messina e o vulcão de Stromboli (ou o próprio Etna) como dois monstros horrendos que ceifavam muitas vidas. Marcavam um ponto importantíssimo de toda a navegação ao longo da costa da actual Itália. Camões cria o Adamastor, que personifica o Cabo das Tormentas. Também ele ceifa vidas. Não tanto por ser um mostro irracional como Scila e Caribdis, mas por se sentir revoltado e injustiçado. Deseja vingança.

Comparar Adamastor com um vulcão é uma coisa, descobrir que vulcão poderá ter inspirado o poeta parecia-me muito mais difícil. A descrição da fúria com que o monstro atacava a água sugeria que o próprio Camões teria presenciado ou, pelo menos, ouvido relatos fidedignos de uma erupção violenta. Na altura, o meu candidato mais provável era o vulcão de Ternate.

Stromboli

No que toca à obra, toda esta investigação se resumiu à análise do Canto V. Não procurei mais indícios no resto da obra por achar não haver muitas oportunidades para mencionar vulcões. Enganei-me redondamente, mas só o descobri quando procurava outra coisa.

No Canto X, Camões descreve o mundo conhecido, no qual se inclui o céu. Camões descreve o céu como o sistema de esferas celestes ptolemaico, tal como se acreditava desde há muitos séculos. É provável que «Os Lusíadas» tenha sido concluído em meados da década de 1550. Quis a ironia do destino que Nicolau Copérnico publicasse a sua teoria heliocêntrica em 1543, que só no séc XVIII é que foi levada a sério. Camões fez uma excelente descrição do sistema que se acreditava verdadeiro à época.

Mas fez também uma excelente descrição das terras e mares conhecidos, com os costumes dos povos e produções mais importantes. A estrofe 132, no entanto, despertou-me a atenção por outra coisa. Camões descrevia o vulcão de Ternate. Sabia-o activo!

«Olha cá pelos mares do Oriente

As infinitas ilhas espalhadas:

Vê Tidore e Ternate, co’o fervente

Cume, que lança as flamas ondeadas;

As árvores verás do cravo ardente,

Co’o sangue Português inda compradas:

Aqui há as áureas aves, que não decem

Naca a terra, e só mortas aparecem.»

Os Lusíadas, Canto Décimo, estrofe 132 (descrição do vulcão de Ternate)

22

03

2012

Já matutava no assunto há alguns meses, mas ainda não tinha arranjado uma linha condutora para a ideia. Um artigo publicado no Bic Laranja foi o catalisador.

Uma tradição que os romanos exportaram para todo o mundo, ou pelo menos até onde chegaram as suas estradas, foi a da colocação de marcos miliares ao longo das vias que abriam ou renovavam. Talvez não tenham sido os primeiros a ter essa ideia, mas foram com certeza quem mais a difundiu.

O marco miliar, uma grande rocha toscamente talhada com a forma de uma coluna, era cravado na berma da estrada a cada mil passos romanos, ou cerca de 1’800 metros. É preciso não esquecer que um passo romano só termina quando a mesma perna inicia um novo movimento. O marco identificava a estrada, com a direcção das várias povoações que ligava e, acima de tudo, identificava o nome do imperador que a tinha mandado construir ou reparar. Os marcos auxiliavam os viajantes, mas também gravavam em pedra os nomes que fazem a nossa História. Acima de tudo, mostravam que autoridade se estendia até áquele recanto do Império. Gostaria de poder ilustrar este artigo com uma fotografia de um marco romano da estrada de Braga, sei que a tenho, mas não me recordo onde a guardei.

Durante a Idade Média, esse período conturbado em que a organização romana sucumbiu e a História se torna confusa, as velhas vias romanas foram perdendo importância. O movimento das legiões através do Império cessou e com a falta de uma capital que importava luxos de toda a Europa e Mediterrâneo, as trocas comerciais restringiram-se cada vez mais a circuitos regionais e locais. Os marcos perderam o interesse. Não mais havia que mostrar o poder imperial nem tão pouco indicar o destino da estrada percorrida apenas pelos locais.

Os marcos voltaram a ganhar importância com o ressurgimento das linhas de comunicação a longa distância. O primeiro serviço regular de Malaposta em Portugal foi estabelecido no final do séc. XVIII, durante o reinado de D. Maria I, ligando Lisboa a Coimbra com a nova Estrada Real, em macadame. A cada légua desta estrada foram colocados marcos monumentais, obras de escultura ao gosto da época, mas que deixam transparecer a ideia deixada pelos romanos, identificar a estrada, mas sobretudo o autor da obra. O serviço de diligências e malaposta funcionou intermitentemente nas décadas seguintes, até o comboio o destronar definitivamente. Também esta estrada foi sendo esquecida à medida que outras vias eram abertas. Curiosamente, alguns destes marcos eram coroados por um relógio de Sol, que está sempre certo e não gasta pilhas.

Marco da IV Légua, Alverca

No séc. XX, o automóvel implicou uma grande mudança nos hábitos enraizados. Construíram-se estradas como nunca antes visto, mas os marcos continuaram a ser implantados nas bermas. Já não ostentavam o nome do soberano, mas indicavam a existência de um governo central, mostravam o alcance do tentáculo da administração. Como sempre, eram feitos de pedra. A pedra, que serve de memória às civilizações até nas bermas das estradas que se rasgam.

Marco do séc. XX

Muitas das velhas estradas nacionais que foram reconstruídas administrativamente, isto é, reclassificadas, viram os seus velhos marcos de pedra gravada ser pintados de branco e as novas inscrições pintadas de preto por cima, à espera que os elementos as façam desaparecer. Na grande maioria dos casos, a informação constante nos lados perpendiculares à estrada migrou para a face paralela à berma, resultando num estranho contorcionismo do marco. Claramente, não há interesse em que durem e a palavra de ordem é gastar dinheiro parecendo que se poupa. Não se fazem novos marcos de pedra nem se grava as novas inscrições porque sai caro, mas pintam-se milhares de marcos regularmente com indicações que diferem das antigas quase só pela posição que ocupam.

Mas em termos de estradas, à Idade da Pedra não se seguiu a do Bronze, como aconteceu na História Humana, veio sim a do aço galvanizado, alumínio lacado e plástico colorido, mais conhecida como a Idade das Auto-estradas. Os marcos quilométricos ainda existem, por serem auxiliares indispensáveis para avaliar o progresso das viagens em que só o destino importa. Deixaram de ser de pedra, que é cara e dura mais que a nova estrada. Não se querem perpétuos para poderem ser esquecidos e reciclados sem esforço. Um pequeno rectângulo de aço pintado aparafusado ao rail de protecção serve perfeitamente. É o ideal para quando for necessário mudar o nome à estrada e mostrar obra feita.